В эти выходные впервые за долгое время я посетила временную выставку, посвященную жизни и творчеству двух грузинских художников: Нико Пиросмани и Зураба Церетели.

Путь до места встречи с их мыслями, воплощенными в явь в виде картин, предстоял тернистый: шел сильный дождь с порывистым ветром, а измененные маршруты общественного транспорта способствовали вынужденной пешей прогулки, которая привела к мокрым ботинкам и платью.

Несмотря на несколько печальное и мокрое начало, мой авантюристский дух не был сломлен. Во-первых, моим напарником по изучению и анализу написанных художниками картин стала многоуважаемая мамусик, которая привнесла яркие краски как в пешую прогулку до самой выставки, так и позитивный настрой в изучение ее внутренней структуры!

Во-вторых, билеты были куплены заранее, для посещения музея 28 июня. В связи с проведение Алых парусов и перекрытием дорог в центре Санкт-Петербурга музей в этот день не работал, сообщив об этой оказии в виде электронного письма на почту. Как итог, решено было наведаться в Музей Академии Художеств (МАХ) на следующий день, в воскресенье, принципиально завершив начатое до конца! Благо, в отправленном от МАХ письме значилось, что посещение выставки по ранее купленным билетам возможно осуществить в течение последующих двух недель.

Добравшись до здания музея, расположенном на Университетской набережной, 17 мы оказались в светлом помещении с большими окнами и несколькими этажами с разнообразными выставочными залами. Даже гардероб, несмотря на летнее расписание, функционировал (правда, одежду оставляли на свой страх и риск - гардеробщик был на заслуженном отпуске, потому купленный в этот день зонт-трость стал маминым верным спутником на ближайшие несколько часов).

Перед посещением временной выставки кратко прошлись по трем этажам, изучив постоянные выставочные работы в залах: от картин исторических личностей, до архитектурных моделей зданий Санкт-Петербурга.

Что поразило меня, как окончившую несколько лет назад университет тревожную и с нескольким страхом вспоминающую те времена бывшую студентку, так это то, что в самих залах творили и создавали свои картины непосредственно студенты МАХ со всем своим инвентарем: и настил, чтобы пол красками не замарать, и краски с кисточками в сундучках, и подставки под мольберты. Все это зародило во мне великолепное ощущение соприкосновения с искусством, будто наблюдаешь вживую создание шедевров. Было очень атмосферно, сразу же вспомнилась студенческая жизнь: выполнение и сдача лабораторных, практических и курсовых работ, а также самое нервное из всех учебных потрясений - защита диплома... Однако в стенах МАХ студенты, пишущие картины, выглядели спокойно и сосредоточено - видно, что не только они выбрали в качестве будущей профессии искусство, но и оно их!

Вернемся же к теме данного сочинения, к выставке "Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели". Она расположена в двух залах, центральная часть которых отделена друг от друга залом с сидячими местами: полагаю, здесь читают лекции приглашенные гости и действующие преподаватели и защищают свои выпускные работы студенты.

В первую очередь было решено ознакомиться с работами Нико Пиросмани - он и жил раньше, и менее узнаваем по сравнению с Зурабом Церетели художник, и его картин было представлено меньше. Однако именно его работами вдохновлялся Зураб Церетели, и многие из них посвящены ему и содержат имя художника в названиях картин.

Следует отметить, что созданная выставка поразила меня указанными её создателями биографическими подробностями о пути становления художников, цитатами, адресованными в их сторону иными значимыми в искусстве людьми, и самим её грамотным и детальным оформлением: так, в одном из залов были помещены предметы, связанные с виноделием, пасхой и иными значимыми для Грузии этническими особенностями, которые позволили более масштабно взглянуть на творчество двух данных художников. В конце одного из залов также показывали грузинские фильмы для любителей созерцать не только статичное искусство в виде картин и скульптур, но и динамичное - киноленты.

Полотна картин группировались по времени их написания и тематики: так, запомнились три картины Нико Пиросмани, на которых изображены животные: "Кабан", "Лиса" и "Заяц". Картины была повешены рядом друг с другом в следующем порядке: сперва мощный, угрюмый кабан с его грозным взглядом (изображен на фотографии, остальных же животных не запечатлела), затем на соседней стене разместили лисицу, вальяжно и хитро движущуюся в сторону зайца, который и был расположен последним в этом чудесном неподвижном животном мире! Добавить к этому цитату Нико Пиросмани, расположенную рядом с картинами: "Дайте мне картон и немного красок, и я вам напишу лисицу или кого хотите за два-три часа. Это мне не составит труда", - и поймете, насколько органично смотрится данное трио!

Иные картины Нико Пиросмани были связаны с застольем ("Кутеж"), светлым праздником Пасхи ("Пасхальный натюрморт") и деревенскими мотивами ("Наседка с цыплятами").

Далее содержимое первого посещенное нами зала стало плавно изменяться и переходить от творчества Нико Пиросмани к твореньям Зураба Церетели.

Отличие между двумя художниками было выявлено сразу: мазки, такие широкие и резкие у Зураба Церетели и такие нишевые и незаметные у Нико Пиросмани. Также используемая в выбранных для выставки экземплярах цветовая гамма позволила отделить творчество двух данных художников друг от друга: у Нико Пиросмани более тусклые, однотонные цвета, у Зураба Церетели - яркие, выразительные, отчасти кричащие оттенки.

По данному отличию можно провести параллель и с их биографиями: Нико Пиросмани, к сожалению, большую часть жизни провел в скитании, поиске работы и попытках стать известным, признанным художником, место захоронение которого так и осталось доподлинно неизвестным. Выбранная для показа хмурая цветовая гамма картин дополняет его непростую судьбу.

Зураб Церетели был признан во многих странах, избран послом доброй воли ЮНЕСКО, основал собственную Галерею искусств и, скончавшись в апреле 2025 года, успел внести значительный вклад в искусство не только Грузии, но и России. А о спроектированном им памятнике Петру 1 слышали многие петербуржцы и гости северной столицы! Его работы, представленные в экспозиции (картины и скульптуры) пропитаны жизнерадостностью и пестрыми красками.

Как порой судьба все-таки жестока и беспощадна к талантливым людям!

Как писал Леонид Волынский о жажде Нико Пиросмани к созданию картин: "Они написаны на чем попало - на жести, кусках картона, чаще всего на изнанке обычной столовой клеенке".

Вдохновившись творчеством Нико Пиросмани, Зураб Церетели посвятил большое количество работ его таланту, одаренности и непоколебимости: отмечу среди них "Натюрморт Пиросмани", "Посвящение Пиросмани", а также скульптурную композицию "Пиросмани и Руссо".

Второй зал выставки был полностью посвящен творчеству Зураба Церетели. В нем представлены картины художника, а также изготовленные из бронзы скульптуры из серии "Горожане". Скульптуры довольно милые: пышнотелые дамы и господа с большими головами и иными частями тела, изображающие повседневные суетливые дела жителей города, не оставили равнодушными ни кого из нас и из иных посетивших в тот день выставку!

Картины Зураба Церетели также были сформированы в виде отдельных подгрупп согласно периоду их написания. В зависимости от времени создания картин в них проявлялись отличия: если созданные в 50-х они отличались легкостью, изящностью форм и объемными, но все еще уточненными мазками, то после 80-х стали заметны разительные перемены в стиле создания картин, проявляющиеся в виде грубых, выступающих на первый фон мазков, кричащих цветов, приверженности к геометрическому стилю и узнаваемости.

Приведу пример на двух картинах: "У бабушки" (1958 год, самая левая из трех отображенных на фотографии) и картина "Памяти Сезанна" с изображенными на ней грушами (1986 г.).

Кажется, что разница между ними и на фотографиях чрезмерно заметна! Анализируя их вживую, мой взгляд сразу же искал годы написания картины, поскольку прошедшие между ними 30 лет заметно сказались на их стилистике: в начале авангардизм, как кажется мне (простому обывателю) не заметен, разве только мазки говорят о доли экстравагантности; спустя несколько десятилетий картина уже как бы сама бросается в глаза, заполняя собой все пространство мыслей в вашей голове. Гипнабельно и эффектно!

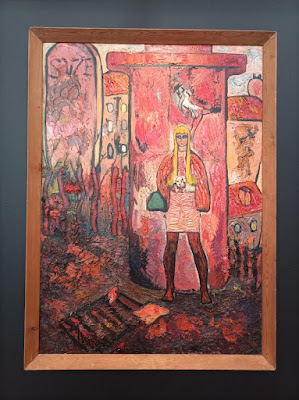

Завершить рассказ о творчестве Зураба Церетели хотелось бы картиной "Парижанка", которая по-особенному меня поразила, оставив за собой длинный шлейф для исследования ее внутренней структуры и заложенных в ней идейных основ.

На картине изображена "дама с собачкой": длинные светлые волосы, голубые глаза, розовая юбочка и белый щеночек на руках. Всё вокруг розовое: город, небо, улицы и сама парижанка... Вот только коричневатые оттенки дороги, которые смешиваясь с розовым, превращают её в скользкую, липкую грязь под ногами, мазки на домах, стирающие с них вывески и первоначальную чистоту, и потерянный печальный взгляд главной героини заставляют иначе посмотреть на картину.

Что осталось от былой, красивой девушки после столкновения лицом к лицу с жестоким, розовым миром? Лишь розовая юбочка, верный друг под мышкой и множество неразрешимых вопросов...

Безусловно, большая часть картин двух грузинских художников осталась "за кадром": в данном внезапно созданном эссе были приведены несколько картин для более глубокого понимания творчества Нико Пиросмани и Зураба Церетели.

Выставка в МАХ продлится до середины сентября 2025 года, поэтому, находясь в Санкт-Петербурге, можете самостоятельно ее посетить (тем более, что стоимость в 600 рублей для простых смертных более чем гуманна).

Как понимаете, я осталось в полном восторге! Может все из-за того, что я впервые за долгое время культурно просветилась, а может - сама экспозиция выше всяких похвал ?.. Кто знает, проверьте и вы!